Die Geschichte von Hohenheida

Hohenheida als Universitätsdorf

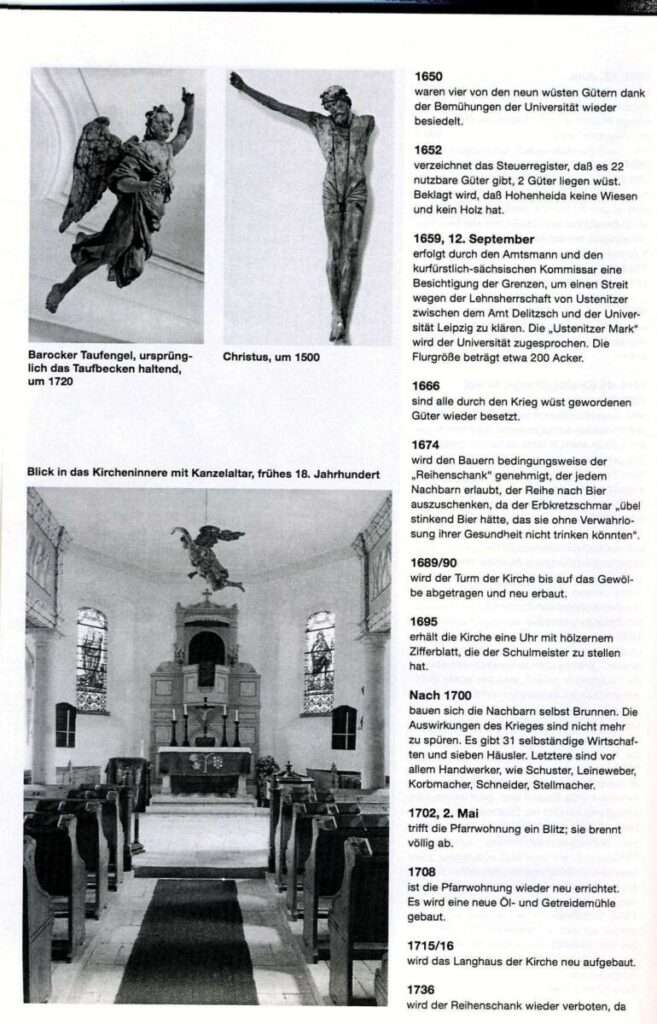

Verleihung des Dorfes an die Universität | Der Ausgang des Mittelalters war für Hohenheida von großer Bedeutung, da der Markraf die Lehnsherrschaft auf die Universität Leipzig übertrug. Dieser Akt wurde 1438 durch den Kurfürsten Friedrich von Sachsen und seinen Bruder Wilhelm urkundlich festgehalten. Mit dieser Schenkung wurde das Ansehen der Universität und die finanzielle Lage deutlich verbessert. Die drei Dörfer Merkwitz, Hohenheida und Gottscheina waren von nun an die drei alten Universitätsdorfschaften

Großpropsteigericht | Die vom Jahre 1438 datierte Lehnsherrschaft über die Dörfer nannte man später das Großpropsteigericht der Universität Leipzig. Alle die Großpropstei betreffenden Angelegenheiten sind in 15 handschriftlichen Bänden des Großpropsteigerichts von 1568 bis 1848 niedergelegt wurden. Jeder Kauf, Verkauf, Tausch, Kredit, Verzicht, Geburtsbrief, jede Vererbung, Kundschaft(Heimatschein) wurde in das Gerichtshandelsbuch eingetragen und vom Propst bestätigt.

Die Verfassung der Großpropstei

Die 7 ArtikelDie Verfassung des Großpropsteigerichtes ist in 7 Artikel eingeteilt:

1. Einnahme und Ausgabe jährlich einkommender Zinsen und Renten

Die drei alten Ortschaften zahlten die Abgaben in Groschen, Gänsen, Hühnern, Kloben Flachs, Scheffel Korn, Scheffel Hafer.2. „Bestellung eines tüchtigen Pfarrherrn vndt Verordnung der Kirch – Vetter (Kirchenvorstand), die da der Kirche freulich vorstehen.“

Der Geistliche war der Vertrauensmann des Propstes. Er hatte neben den Richter eine sehr geachtete Stellung. Das Gesamteinkommen des Pfarrers zu Hohenheida war 1568 folgendes: o Die Nutzung des Pfarrfeldes in Hohenheidaer Flur (60 Acker) o 52 Maß Hafer aus Hohenheida o 14 ¼ Maß Korn und 14 ¼ Maß Hafer aus Gottscheina3. Erhaltung um Exekution des oberpeinlichen Halsgerichts (Todesstrafe)

Neben der Verwaltung des Niedergerichtes hatte der Großpropst auch noch das Obergericht oder das peinliche Halsgericht in den alten Universitätsdörfern zu Administrieren. Die Urteilsfällung erstreckte sich auf langjährige Kerkerstrafen, die in der Festung Pleißenburg verbüßt werden musste und auch auf die Todesstrafe.4. Verwaltung der Niedergerichte

Jedes Jahr hielt der Großpropst in Hohenheida und auch in den beiden anderen Universitätsdorfschaften die sogenannten Jahrgerichte ab. Der Unterschied zwischen den alten Germanischen Gerichtstagen und den Jahrgerichten in Hohenheida bestand darin, dass hier die legislative und exekutive Gewalt nicht ausschließlich von der Gemeinde

ausging, sondern wesentlich von der Universität beansprucht wurde. Die Jahrgerichte sollten 2 bis 3 mal stattfinden. Später hielt der Propst nur noch einen Gerichtstag ab.5. „Jagd und Befriedung der Ecker, da die nicht von anderen bejagt, vndt den Leuten die Ecker und saat zertreten werden.“

Mit den kurfürstlichen Schenkungsschreiben von 1438 verlieh der Landesherr der Universität auch das Jagdrecht von Hohenheida. Die Universität von Hohenheida hatte also von 1438 die Niederjagd von Hasen Füchsen und Feldhühnern.6. Einforderung der Steuern und Kurfürstlichen Fronen

Die Universität hatte die Pflicht, die kurfürstlichen Steuern, die Biersteuer, die Fleischsteuer, die im 30jährigen Kriege auftretende Landsteuer und andere mehr von den Untertanen der drei alten Dörfer einzufordern und an den Fiskus abzuführen.7. Berufung der Herren Adjunkten in schweren Gerichtssachen

Dieser Abschnitt behandelt die internen Angelegenheiten der Großpropstei. Wurden in der Lehnsherrschaft der Universität schwere Verbrechen begangen, so nahmen der Großpropst und seine Beigeordneten die Verantwortung für das zu fällende Urteil nicht auf sich allein. Sie unterbreiteten in diesem Falle die Angelegenheit dem Plenum eines Universitätskonziles.Die Nachbarschaft

DorfordnungDie Einwohner von Hohenheida wurden in zwei Gruppen eingeteilt, in Nachbarn und nicht Nachbarberechtigte. Als Nachbar bezeichnete man die angesessenen Bauern mit Grundbesitz und die Häusler (Haus ohne größern Grundbesitz). Nichtnachbarberechtigte waren zur Miete wohnende Handwerker, Auszügler oder Gehilfen. Das Gesinde hatte die wenigsten Rechte. Die Dorfordnung beinhaltete 41 Bestimmungen wie sich ein jeder Nachbar in den drei alten Dorfschaften verhalten soll. Erstmals gedruckt wurden diese Artikel in Klingnersdorf und Bauernrecht von 1741. Sie sind aber mindestens 200 Jahre älter.

Das Erbrecht

HalbteilungsrechtDas Erbrecht ist von Staats wegen geregelt. Früher war das nicht der Fall. Das Erbrecht war vielmehr eine traditionelle Überlieferung einzelner Orte oder Bezirke Die alten Propsteiakten nennen für Hohenheida das Halbteilungsrecht. Starb einer der Ehegatten so erbte der Hinterbliebene den halben Teil, die andere Hälfte fiel an die Kinder.

Das Handwerk im alten Universitätsdorfe

Schmiedehandwerk und SchneiderDas Schmiedehandwerk war schon immer in Hohenheida vertreten. Die in Hohenheida ansässigen Schneider waren von der Zunft zu Taucha abhängig. Am 10. Februar 1574 schlossen die Universitätsdörfer mit der Schneiderzunft zu Taucha einen Vertrag. 1708 wurde in Hohenheida eine neue Mühle gebaut. Die Mühle war eine Öl- und Getreidemühle und es wurden für beide Betriebszweige von der Großpropstei Zinse erhoben.

Die Schenke

Qualität einer ErbschenkeIn Hohenheida war die Schankberechtigung an die Erbschenke gebunden. Die Erbschenken hatten sich das Recht des alleinigen Bier – und Brandweinverschankes entweder im Laufe der Jahrhunderte ersessen, oder es beruhte auf obrigkeitlicher Begnadigung. In Hohenheida wurde dem Gute Nr. 3 wahrscheinlich im 15. Jahrhundert von der Universität die Qualität einer Erbschenke verliehen.

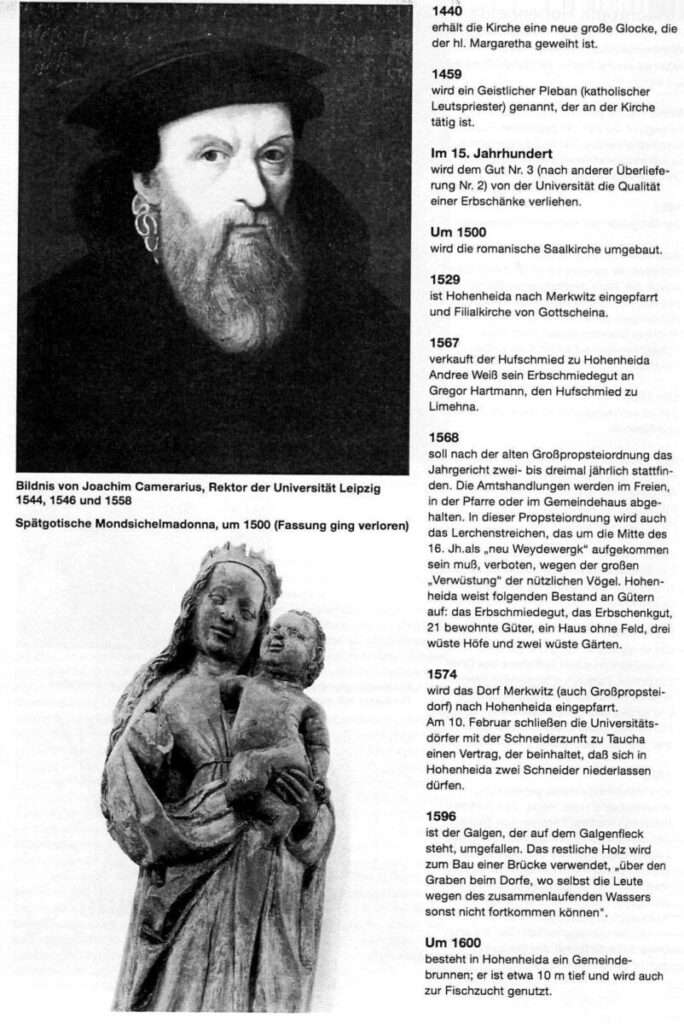

Wahrscheinlich um 600 – 900 legten slawische Siedler ein Runddorf an den Ort an. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts beginnt die Zeit der deutschen Besiedlung Hohenheidas. Der damalige Rundanger wird zu einem straßenangerartigen Großdorf mit Gewannflur erweitert.

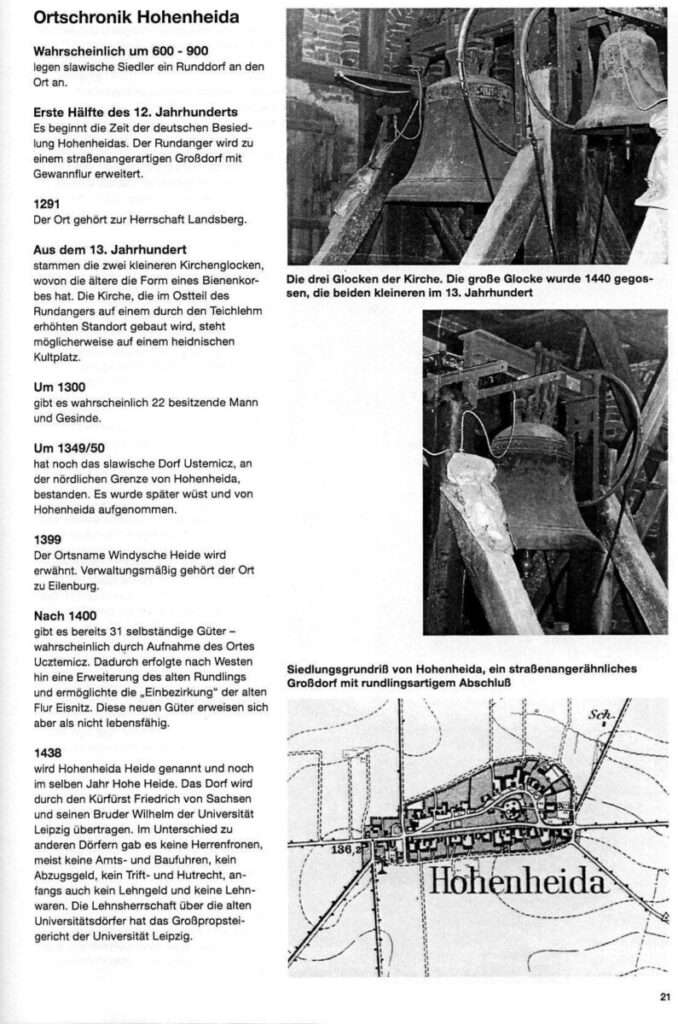

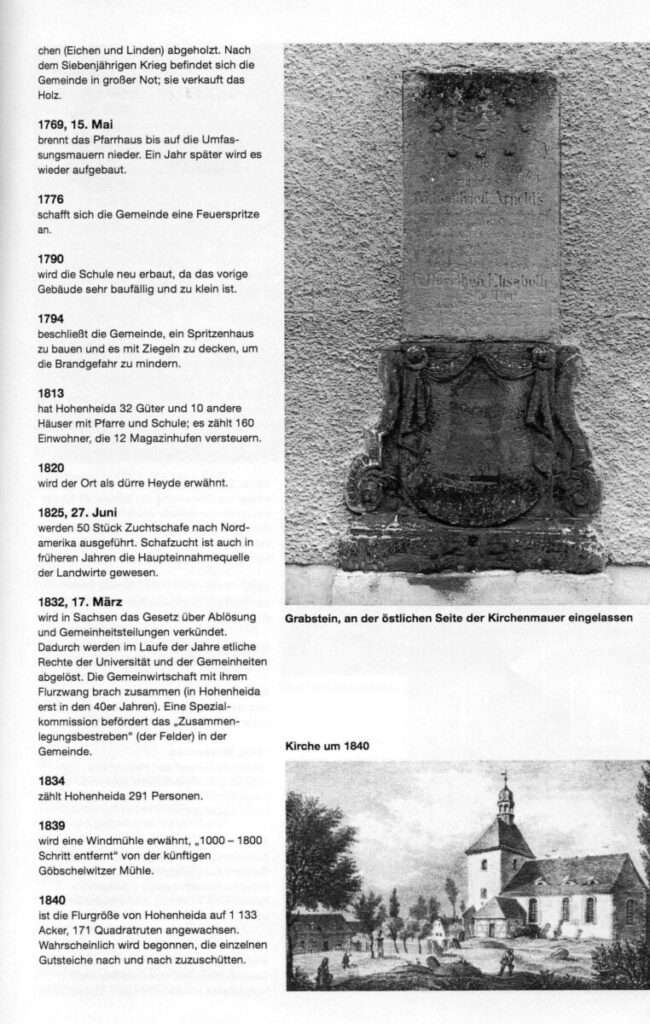

Der Ort gehört zur Herrschaft Landsberg. Aus dem 13. Jahrhundert stammen die zwei kleineren Kirchenglocken, wobei die ältere die Form eines Bienenkorbes hat. Die Kirche im Ostteil des Rundangers steht möglicherweise auf einem heidnischen Kultplatz. Um 1300 – gibt es wahrscheinlich 22 besitzende Mann und Gesinde.

1291

1291An der nördlichen Grenze von Hohenheida besteht noch das slawische Dorf Usternicz. Es wurde später von Hohenheida aufgenommen.

1349Der Ortsname Windysche Heide wird erwähnt .Verwaltungsgemäß gehört der Ort zu Eilenburg. Nach 1400 gibt es bereits 31 selbständige Güter, wahrscheinlich durch die Aufnahme des Ortes Uczternicz. Dadurch wurde der Rundling nach Westen hin erweitert und ermöglichte die „Einbezirkung“ der alten Flur Eisnitz.

1399wird Hohenheida Heide genannt und im selben Jahr noch Hohe Heide. Das Dorf wird durch den Kurfürst Friedrich von Sachsen und seinen Bruder Wilhelm der Universität Leipzig übertragen.

1438erhält die Kirche eine neue Glocke die der heiligen Margareta geweiht ist. Im 15. Jahrhundert – dem Gut Nummer 3 (nach anderer Überlieferung Nummer 2 – An der Hauptstraße 2) wird von der Universität Leipzig die Qualität einer Erbschänke verliehen.

1440

1440Die romanische Saalkirche wird umgebaut.

1500Hohenheida ist nach Merkwitz eingepfarrt.

1529nach der alten Großpropsteiordnung soll das Jahrgericht 2-3 mal stattfinden. Die Amtshandlungen werden im Freien, in der Pfarre oder im Gemeindehaus abgehalten. Zu dieser Zeit weist Hohenheida folgenden Bestand an Gütern auf: Das Erbschmiedegut, das Erbschenkgut, 21 bewohnte Güter, ein Haus ohne Feld, drei wüste Höfe und zwei wüste Gärten.

1568schließen die Universitätsdörfer mit der Schneiderzunft zu Taucha einen Vertrag, mit dem Ziel, dass sich zwei Schneider in Hohenheida niederlassen dürfen Um 1600 besteht in Hohenheida ein Gemeindebrunnen; er ist etwa 10 Meter tief und wird auch zur Fischzucht genutzt. 1628 – werden für Hohenheida im Lohnsteuerregister 26 Güter genannt, die Steuern zahlen.

1574( Dreißigjähriger Krieg ) 1631/32 – wird auch Hohenheida durch die in der nähe stattfindenden Schlachten stark in Mitleidenschaft gezogen und geplündert. Zusätzlich erfolgt noch die Einquartierung der Soldaten. 1633 – wird Hohenheida von der Pest befallen.

1618

1618Hohenheida ist durch den Krieg vollständig verwüstet, die Bauern sind verjagt und bereits 1640 liegen viele Güter wüst und es werden nur noch 16 Güter und ein Häuslein erwähnt.

1637Die Universität Leipzig ist bemüht, alle verlassenen und verwaisten Güter schnellstens zu besetzen, da die Einnahmen fehlen. Daraufhin werden im Oktober 11 neue Güter vereidigt.

1643erfolgt durch den Amtsmann und den kurfürstlich – sächsischen Kommissar eine Besichtigung der Grenzen, um einen Streit wegen der Lehnsherrschaft zwischen dem Amt Delitzsch und der Universität Leipzig zu klären. Die „Usternitzer Mark“ wird der Universität zugesprochen.

1659

1659Die durch den Krieg verwüsteten Güter sind alle wieder besetzt.

1666Der Turm der Kirche wird bis auf das Gewölbe abgetragen und wieder neu erbaut.

1689Die Auswirkungen des Krieges sind nicht mehr zu spüren. Die Besitzer der Güter bauen sich selbst Brunnen. Neben den 31 Gütern gibt es 7 Häusler, letzteres sind vor allem Handwerker wie Schuster, Leinweber, Korbmacher, Schneider, Stellmacher. 1708 – wir die Pfarrwohnung wieder neu errichtet, welche durch einen Blitzschlag 1702 völlig abbrannte. Gleichzeitig wird eine neue Öl- und Getreidemühle gebaut.

1695wird das Langenhaus der Kirche neu aufgebaut.

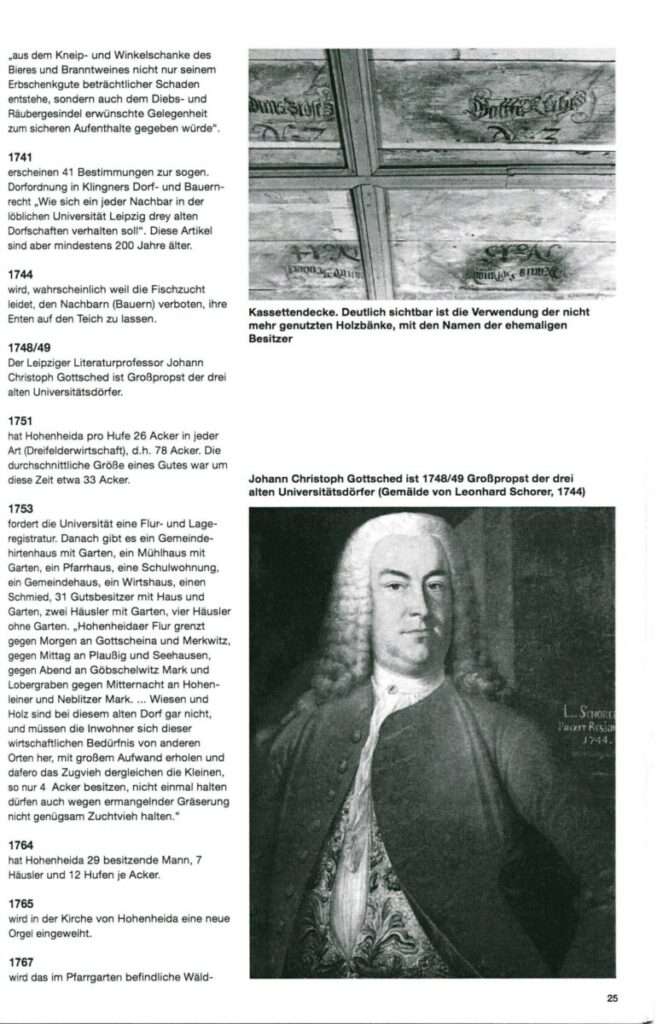

1715Der Leipziger Literaturprofessor Johann Christoph Gottsched ist Großprobst der drei alten Universitätsdörfer.

1748

1748die Universität fordert eine Flur und Lageregistratur. Damit gibt es in Hohenheida ein Gemeindehirtenhaus mit Garten, ein Mühlhaus mit Garten, ein Pfarrhaus, ein Gemeindehaus, ein Wirtshaus, einen Schmied, 31 Gutsbesitzer mit Haus und Garten, 2 Häusler mit Garten und 4 Häusler ohne Garten und eine Schulwohnung. Die Kirche erhält eine Uhr mit hölzernen Zifferblatt, welche der Schulmeister zu stellen hat.

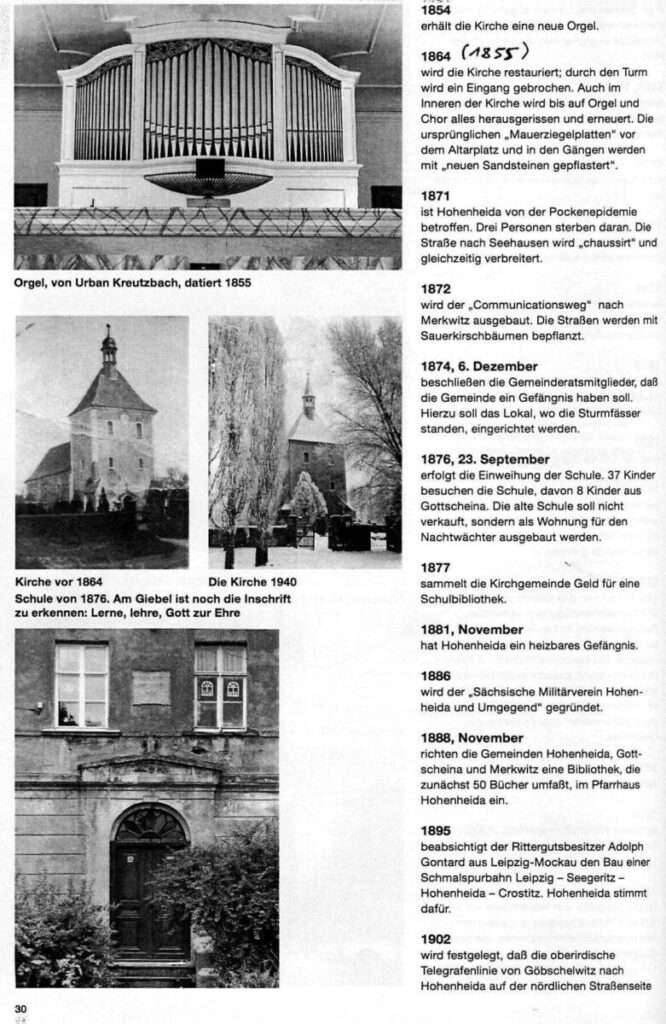

1753in der Kirche von Hohenheida wird eine neue Orgel eingeweiht.

1765das Pfarrhaus brennt bis auf die Umfassungsmauern nieder und wird ein Jahr später wieder aufgebaut 1776 – die Gemeinde schafft sich eine Feuerspritze an.

1769

1769die Schule wird neu erbaut da das vorige Gebäude baufällig und zu klein ist.

1790die Gemeinde beschließt ein Spritzenhaus zu bauen und es mit Ziegeln zu decken, um die Brandgefahr zu mindern.

1794der Ort wird als Dürre Heyde erwähnt

1820Hohenheida zählt jetzt 291 Personen

1834die Kirche wird restauriert

1864Hohenheida wird von der Pockenepidemie getroffen, drei Personen sterben daran

1871im September erfolgt die Einweihung der Schule, 37 Kinder besuchen die Schule, davon 8 Kinder aus Gottscheina

1876Hohenheida hat jetzt ein heizbares Gefängnis, dafür wurde das Lokal, wo die Sturmfässer standen, benutzt.

1881Gründung des „Sächsische Militärverein Hohenheida und Umgebung“ 1888 – im November diese Jahres richten die Gemeinden Hohenheida, Gottscheina und Merkwitz eine Bibliothek. Diese befindet dich im Pfarrhaus Hohenheida und umfasst 50 Bücher.

1886der Rittergutsbesitzer Adolph Gontard aus Leipzig Mockau beabsichtigt den Bau einer Schmalspurbahn Leipzig – Seegeritz – Hohenheida – Crostitz. Hohenheida stimmt dafür.

1895werden die technischen Vorbereitungen für den Anschluß an die Hochspannungsleitung getroffen.

1911den Gefallenen wird ein Denkmal aus Beuchaer Granit gesetzt, ein kleiner Hain wird mit Eichen bepflanzt

1922der Gastwirt richtet in seiner Gaststätte eine Kegelbahn ein

1923(zweiter Weltkrieg) Hohenheida musste die kleinere aber wertvollere Kirchenglocke abgeben.

1940Nach 1945 wird die Glocke in einem Glockenlager bei Hamburg unversehrt widergefunden. Auf dem Transport nach Hause wird sie beschädigt und muss zur Reparatur nach Apolda. Nach dem Umguß passt der Ton der Glocke nicht mehr zu den beiden anderen. Hohenheida wird von der Amerikanischen Besatzungsmacht der Verwaltungszone 4 zugeordnet. Das bleibt auch so als Hohenheida unter Sowjetischer Verwaltung steht. 1946 – in Hohenheida ist kein Bauer von der Bodenreform betroffen.

1945treten alle Bauern der LPG bei. Ökonomische Zwänge machten diesen Schritt unumgänglich.

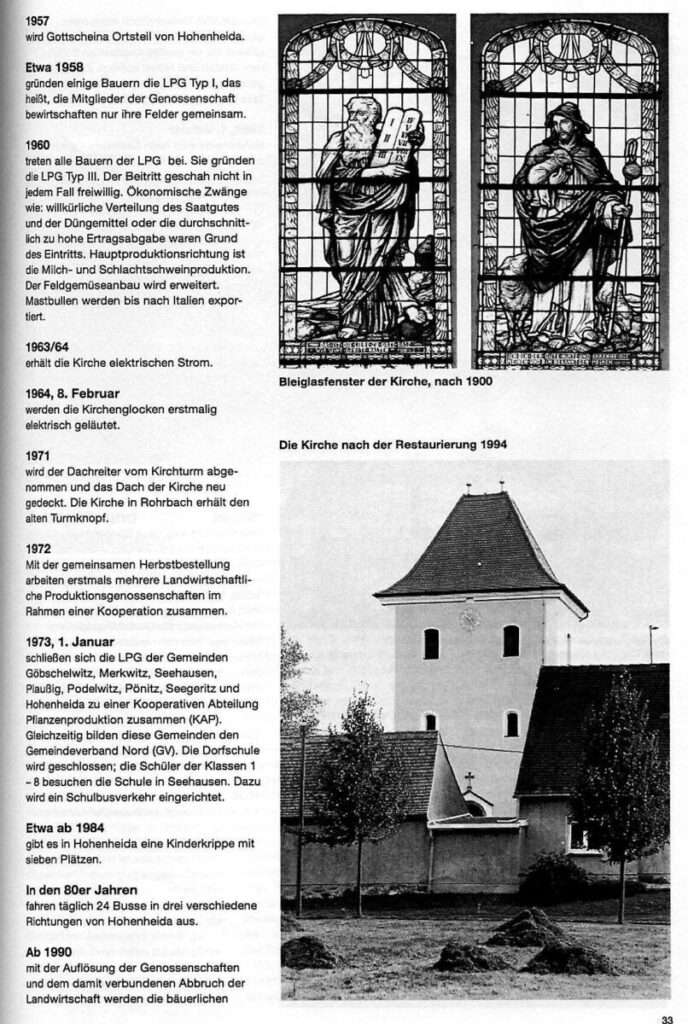

1960die Kirche in Hohenheida erhält elektrischen Strom.

1963am 8. Februar werden die Kirchenglocken das erste mal elektrisch geläutet. 1973 – am 1. Januar wird die Dorfschule geschlossen. Die Schüler der Klassen 1– 8 besuchen mit dem Schulbusverkehr die Schule in Seehausen.

1964Etwa ab 1984 gibt es in Hohenheida eine Kinderkrippe mit sieben Plätzen.

1984Ab 1990 mit der Auflösung der Genossenschaften und dem damit verbundenen Abbruch der Landwirtschaft werden die bäuerlichen Gehöfte nicht mehr genutzt. Die gewerbliche Vermietung ist schwer, da ein zu großes Angebot an Scheunen, Ställen und Höfen vorliegt.

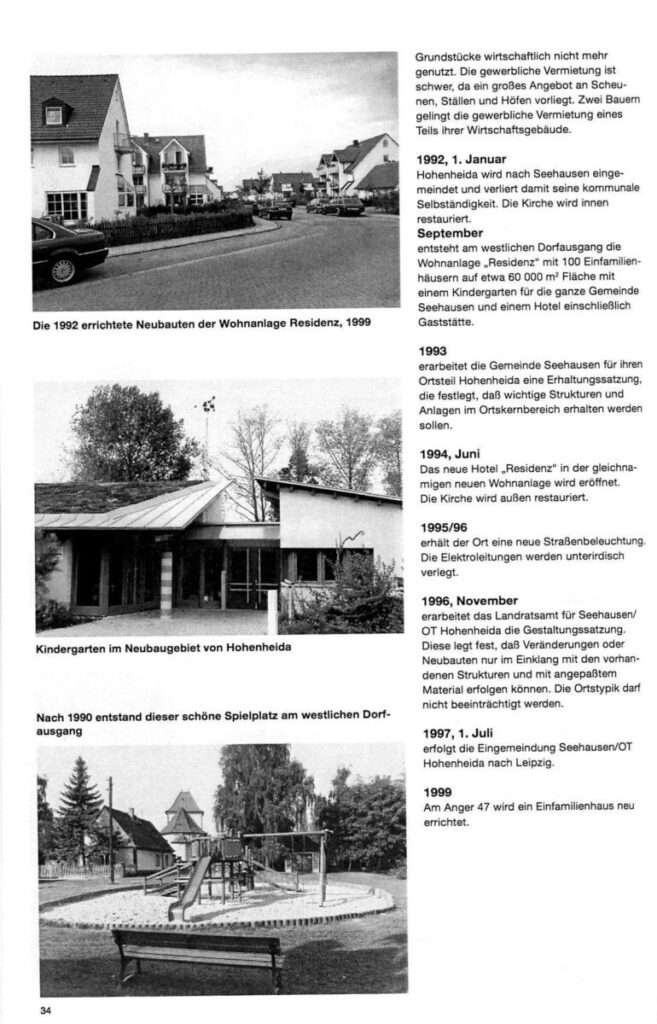

1990am 1. Januar wird Hohenheida nach Seehausen eingemeindet und verliert damit seine kommunale Selbständigkeit. Die Kirche wird von innen restauriert. im September entsteht am westlichen Dorfausgang die Wohnanlage „Residenz“. Diese umfasst hundert Einfamilienhäuser, ein Hotel einschließlich Gaststätte, sowie ein Kindergarten für die ganze Gemeinde Seehausen.

1992

1992um die wichtigen Strukturen und Anlagen im Ortskernbereich von Hohenheida zu erhalten erarbeitet die Gemeinde Seehausen eine Erhaltungssatzung. Die bestehende Straßenflut und der Wechsel von giebel- und traufständigen Gebäuden ist zu erhalten. Von der Abstandsflächenregelung nach § 6 Sächs.BO kann abgewichen werden, wenn die den Zielen dieser Satzung entsprechen und es die ortstypische Bauweise erfordern. Es gibt viele Möglichkeiten eine Hofeinfahrt zu gestalten. Das Hoftor ist der Übergang zwischen öffentlichen und privaten Raum, es vermittelt den ersten Eindruck vom Hof und soll deshalb seiner besonderen Bedeutung auch in der Gestaltung gerecht werden. Hier sind zweiflügelige Drehtore mit einer Seitentür und gemauerten Pfeilern vorherrschend. Dem dörflichen Charakter entsprechen die Lattenzäune und das Kleinpflaster.

1993das neue Hotel „Residenz“ wird eröffnet, die Kirche wird von außen restauriert

1994Hohenheida erhält eine neue Straßenbeleuchtung.

1995erfolgt die Eingemeindung Seehausen / OT Hohenheida nach Leipzig.

1997im November dieses Jahres wurde der Bürgerverein gegründet.

2000das BMW-Werk 700m südlich von Hohenheida wird fertiggestellt.

2003zwischen dem Hotel Residenz und dem Denkmal für die Gefallenen des Krieges wurde der Straßenbelag erneuert.

2004im Frühjahr wurde der Kinderspielplatz unseres Ortes eingeweiht, auch das alte Schulhaus wurde saniert.

2005